DEUTSCH

Esaias Tegnér (1782–1846) war einer der bedeutendsten Dichter Schwedens im 19. Jahrhundert. Er studierte und lehrte an der Universität Lund, stammte jedoch ursprünglich aus Värmland. Tegnér ist bekannt als der Vater der modernen Poesie und der Romantik in Schweden. Teile seines Hauses in Lund sind als Tegnér-Museum erhalten, und es ist daher möglich, den Ort zu besuchen, an dem seine bekanntesten Werke geschrieben wurden.

Tegnérs Zeit als Student und Professor an der Universität Lund war eine lebendige und glückliche Phase in seinem Leben. Er nahm an politischen Clubs teil und machte seinen Namen sowohl in akademischen Kreisen als auch als Nationaldichter bekannt. In dieser Zeit entwickelte er auch viele wichtige Beziehungen zu engen Freunden, Kollegen und Liebesinteressen. Während seines Lebens hatte Tegnér mehrere enge Beziehungen zu Frauen außerhalb seiner Ehe, sowohl platonische als auch romantische. Seine Frau, Anna Myhrman, blieb ihm trotz seiner außerehelichen Beziehungen treu. Anna war eine konstante und stabile Präsenz in Tegnérs Leben, besonders während seiner Krankheitsphasen, in denen er seine Aufgaben als Bischof nicht erfüllen konnte.

Tegnér wurde 1824 Bischof in Växjö und zog 1826 von Lund weg, um sich ganz seinen bischöflichen Aufgaben zu widmen. Es waren hauptsächlich wirtschaftliche Gründe, die ihn zu dieser beruflichen Veränderung trieben, und es war offensichtlich, dass ihn die Abwesenheit aus der akademischen Welt niedergeschlagen machte. Tegnér hatte sowohl körperlich als auch geistig mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Seine Krankheitsphasen begannen, als er noch in Lund lebte. Sowohl körperliche Symptome als auch Melancholie machten ihn für längere Zeit bettlägerig, hinderten jedoch selten seine Liebe zur Poesie. Seine erste Krankheitsphase führte zur Veröffentlichung des Gedichts "Mjältsjukan", das auf Depression und Melancholie anspielt.

Ähnliche Krankheitsphasen begleiteten ihn durch den Rest seines Lebens und wurden nach einem Schlaganfall 1840 besonders auffällig. Er erholte sich körperlich, wurde jedoch manisch und unberechenbar. Seine Familie schickte ihn zur Behandlung nach Stockholm, aber die Isolation dort verschlechterte seinen Zustand. Sein psychischer Zustand führte zu einem Jahr der Behandlung in Schleswig, das zu dieser Zeit unter dänischer Herrschaft stand. Tegnér war weitgehend erholt, als er nach Schweden zurückkehrte, aber der Schlaganfall hatte langfristige Auswirkungen, die seinen Geist beeinträchtigten. Er blieb in seiner Bischofsresidenz, bis er 1846 an einem weiteren Schlaganfall starb.

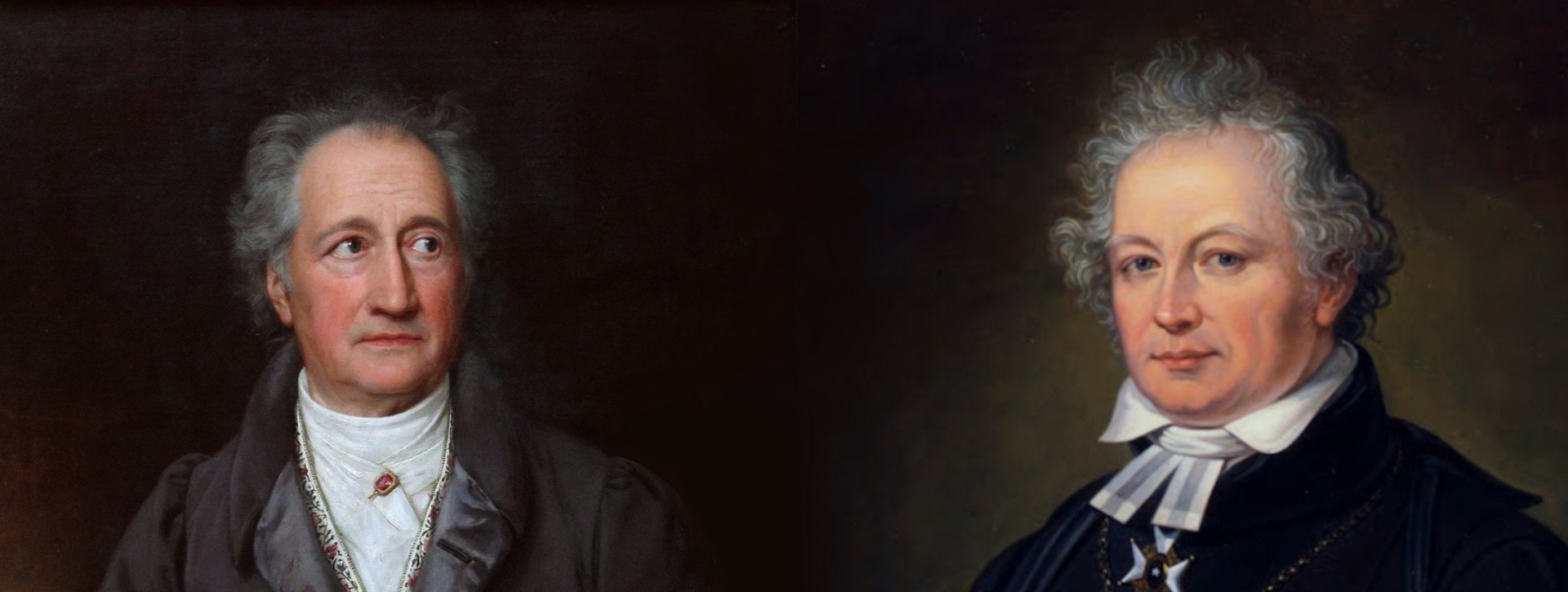

Tegnérs literarische Ausstrahlung beschränkte sich nicht nur auf Schweden, sondern verbreitete sich auch ins Ausland, nicht zuletzt ins Land des jungen Herrn Werther und zu seinem literarischen Vater Johann Wolfgang von Goethe. In Deutschland wurde Tegnérs "Frithiofs Saga" ein Erfolg, und 1823 wurde sie schnell ins Deutsche übersetzt, noch bevor das Werk 1825 vollendet war. Die Begeisterung für Tegnérs Frithiof war in Deutschland groß.

Innerhalb eines Jahres nach der Veröffentlichung von "Frithiofs Saga" 1825 wurden drei verschiedene Übersetzungen veröffentlicht. Tegnérs "Frithiofs Saga" wurde regelmäßig in Deutschland mit neuen Ausgaben bis zur Zwischenkriegszeit veröffentlicht. Insgesamt wurde Tegnérs Magnum Opus in 30 verschiedene Übersetzungen veröffentlicht. Die bedeutendsten Übersetzungen wurden von Gottlieb Mohnike, Ludolph Schley und nicht zuletzt von Amalie von Helwig angefertigt. Sie widmete ihre Übersetzung Goethe, der über Tegnér und "Frithiofs Saga" folgendes sagte: "Eine neue Behandlung jener kühnen, frischen nordischen Überlieferung, welche der geniale Tegnér unternommen." Goethes frühes Interesse an Tegnér und seiner "Frithiofs Saga" trug zur deutschen Begeisterung bei und führte zur Einführung Tegnérs in die deutsche Kultursphäre und das deutsche Volk.

Goethe prägte den Begriff "Weltliteratur", was bedeutete, dass die Literatur das innewohnende Potenzial hat, nationale und sprachliche Grenzen zu überschreiten. Laut Goethe wurde Tegnérs "Frithiofs Saga" eines der Werke, die als Weltliteratur eingestuft wurden. Mit "Frithiofs Saga" beabsichtigte Tegnér, ein Werk in der Tradition Homers zu schreiben, was zu einer Kombination aus alten antiken und nordischen Versformen führte. Im Geiste des Weimarer Klassizismus vereinte Tegnér das Nordische und Germanische mit der antiken und christlichen Geisteshaltung. So verband er das nordisch-germanische mit den Strömungen, die die Grundlage für die europäische Kultur bildeten: das Christentum und die klassische Antike.

Nicht nur Goethe zeigte Anerkennung für den schwedischen Nationaldichter Esaias Tegnér, sondern auch Deutschlands letzter Kaiser, Wilhelm II. von Hohenzollern. In seiner Begeisterung für Tegnérs "Frithiof" ließ der Kaiser 1913 eine Statue von Frithiof in Vangsnes errichten, mit Blick auf den norwegischen Sognefjord. Die Statue war das Geschenk des Kaisers an das norwegische Volk. Bei der Enthüllung waren sowohl Norwegens König Haakon VII. als auch Wilhelm II. anwesend, außerdem wurde eine Vorführung der norwegischen und deutschen Marine für die Monarchen gemacht. Darüber hinaus feuerten deutsche und norwegische Kriegsschiffe einen Salut zu Ehren dieses kulturellen Beitrags und der Freundschaft zwischen den Nationen ab.

Der Kaiser ließ, in seiner Begeisterung für Tegnérs "Frithiofs Saga", das Gedicht "Sang an Aegir" schreiben. Ein Kriegsgedicht, das mit Hilfe der nordischen Mythologie lebendig wird, nicht zuletzt durch Frithiofs Heldentum und Mut auf dem offenen Meer und die Schönheit, von einer Walküre abgeholt zu werden, wenn man am Tor des Todes steht. Die Dichtung des Kaisers soll denen Mut machen, die sich dem Krieg nähern, damit sie den Krieg oder die Umarmung des Todes nicht fürchten. Denn ein solcher Tod, im Krieg, im Feld, ist ein ehrenvoller Tod, da man als ehrenhafter Held gestorben ist.